樹木を知ろう

「木がかわいそう」という感情についての随想

樹木を20年間見つめてきた代表の樹木への考え方、自然との関わり方を個人の視点で綴ります。

コラム・随想第1回目は、樹木を伐採する時に感じる日本人独特の感覚、「木がかわいそう」とはどういう感情なのか。ちょこっと掘り下げて考えてみます。

樹木の擬人化と神格化

「木がかわいそう」とは、一体どういう感情なのだろうか。 この樹木に対する特別な感覚は、日本人特有の情緒や精神性と深く結びついているように感じる。 実際、欧米ではあまり見られない感覚である。

レタスやニンジンを収穫する際に「かわいそう」と感じる人はまずいない。 しかし、これが樹木となると、なぜか急にそうした感情が湧き起こる人が少なくないように感じるのである。 それは、樹木に対してどこか人のような存在感を感じたり、あるいは神聖なものとして位置付け扱ったりする感覚、この擬人化や神格化の意識が根底にあるからなのではないだろうか。

日本は、古代から八百万の神々が息づく国である。山や川、岩や木など、自然のあらゆるものに神が宿るという信仰は、 現代においてもなお、無意識のうちに日本人の心に生き続けている。 まるで『日本昔ばなし』の世界観が、静かに現代人の情緒の奥底に流れているかのようである。 こうした感覚が、木を切るという行為に対して「かわいそう」と感じるきっかけになっているのだと、私は考える。

「木がかわいそう」。私がこの仕事をしていなかったら、きっと同じように感じるはずだ。

都会の感覚

「木がかわいそう」はやはり都会に住む方に多い印象を受ける。

これは単に都市部に自然や樹木が少ないことが原因だろうか。

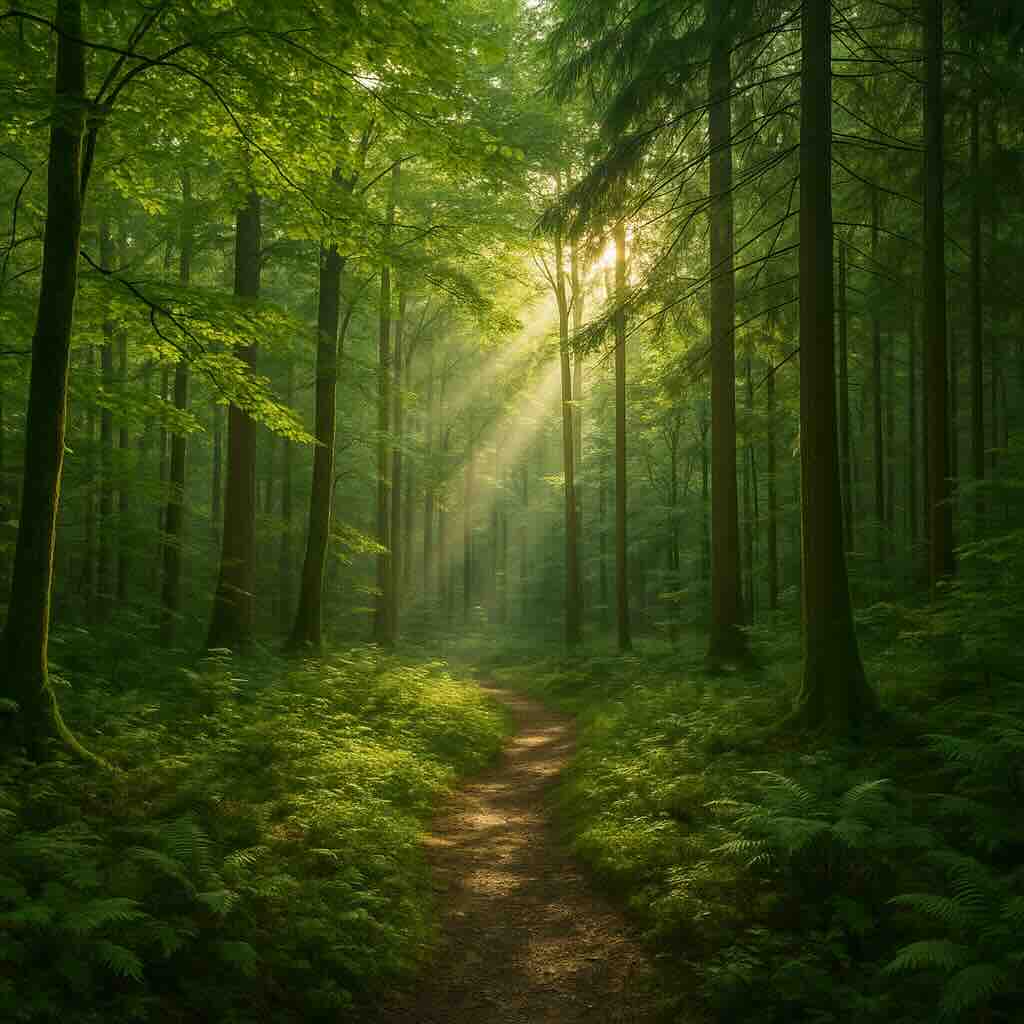

たしかに、森の中で過ごす時間の心地よさや、木漏れ日の美しさを好ましく思う人は多い。

だが、そうした「自然が好き」という気持ちだけでは、「木がかわいそう」という感情にはつながらないように感じる。

この自然に対しての「好き」は、原因の一つだとは感じるが、それ以上に樹木に対しての憧れのようなものが感じられる。

それは、まるでアイドルに向けるような偶像的な視線にも似ている。またあるいは、樹木や森を侵されぬべき神聖で崇高な存在とした敬意の表れとも取れる。

このような、軽微であれ偶像視や神聖視に近い感覚が、「木を切ることへのためらい」や「かわいそう」という感情へとつながっていくのかもしれない。

田舎の感覚

都会に対して田舎の人々の感覚はどうだろうか、

社寺の境内林や樹齢数百年を超えるような特別な古木については一旦脇に置くとして、

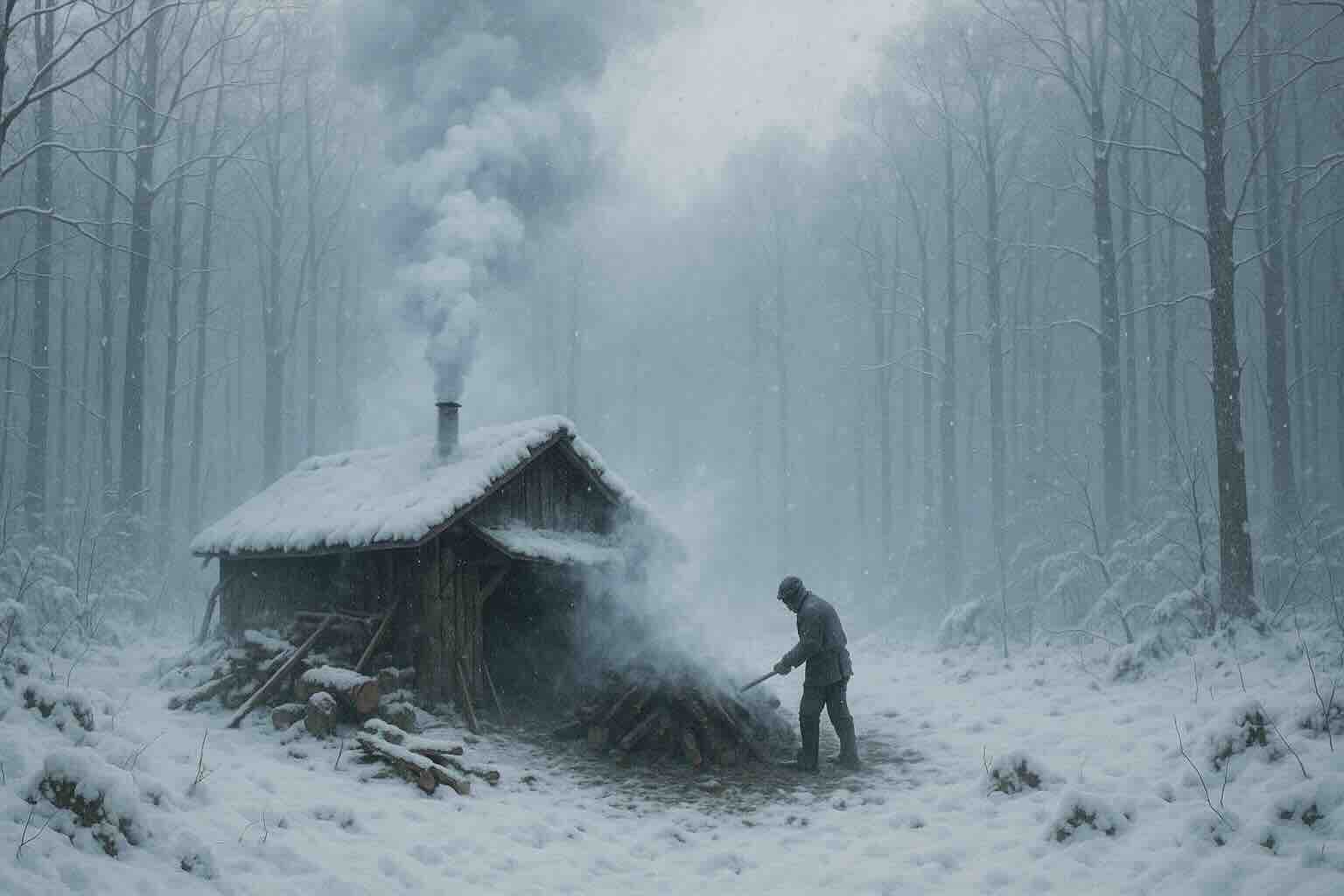

もし「大地に忠実に生きる」ことが田舎の暮らしの本質だとすれば、「木がかわいそう」といった感情は、あまり生まれにくいのかもしれない。

林檎も葡萄も梅の木も、毎年の剪定が欠かせない。太くなりすぎたり、実入が減れば伐採して、新しい木へと植え替えることも珍しくない。

庭木も同様に、毎年剪定や手入れを行い、それでも太くなりすぎたり大きくなり過ぎれば、伐って新しい木を植えるのが当たり前の営みとして行われている。

そこには擬人化や神格化の意識は薄れ、ただ人と自然が対等に、日々を共に営んでいるだけなのである。自然は利用する対象であると同時に、敬意をもって付き合う存在なのだ。

樹木・自然と対等であること

自然と人は、本来、対等な関係にある。

「自然を守ろう」といった言葉は一見美しく聞こえるが、突き詰めればそこにあるのは、人間側の一方的な思い込みであり、少し強く言えば、「傲慢さ」かもしない。

自然は、誰かに守ってほしいなどとは、そもそも思っておらず、むしろ、自然と対等に向き合わなければ、自然の側は容赦なく人の生活圏に侵入してくる。

人の傲慢さについては触れないが、事実として人は自然をコントロールし、自由に扱っていいと思いがちである。自然と人が本来対等であれば、自然を守ろうなどとは考えないのではないだろうか。なぜなら人と自然は常に攻防戦を繰り広げているからである。人が自然に対して抗わなくなれば、自然はすぐにでも人の生活を奪い、何事もなかったかのうように人の生活痕を徐々に消し去りながらすべてを「自然」に還していくのである。

郷愁としての樹木・ノスタルジー

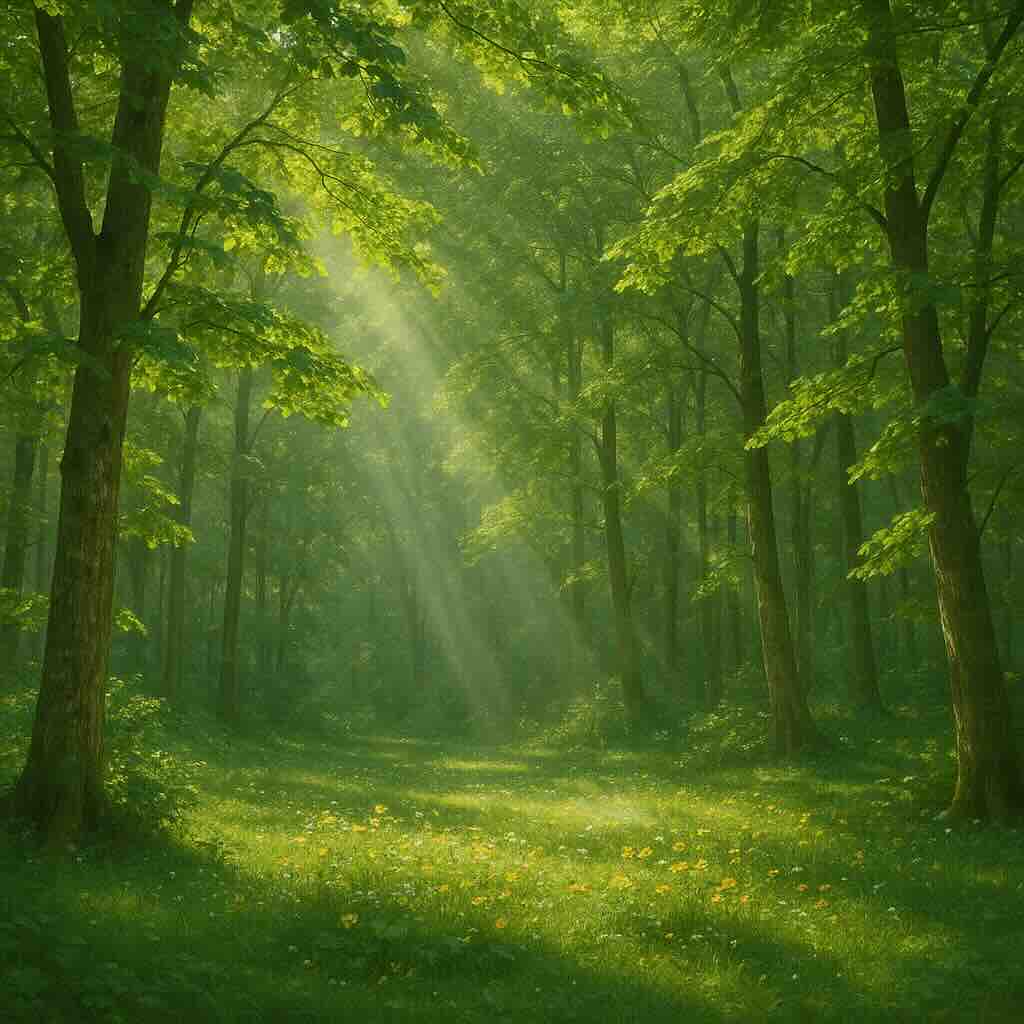

四季折々に移ろう風景。庭のモミジが紅く染まっていた。かつて訪れた別荘の景色を思い出す時、そんな印象に残る景色を思い出す。

そうした情景の記憶に、私たちはしばしば深い感情を重ねることがある。

それは郷愁である。懐かしさ、安らぎ、失われゆくものへの愛着である。

木を残したい、木を切りたくないという思いの奥には、こうした郷愁の感情があり、それは単に自然への愛着からではなく、過去の風景や心象風景を守りたいという想いがあるのではないだろうか。

木そのものではなく、樹木を通じて思い出される“かつての時間”を残したい。

そんな心の働きが、「木がかわいそう」という気持ちを呼び起こす一因となっているのかもしれない。

郷愁は、懐かしさの中にある、「景色」と「感情」と「時間」が密接に結びついた、風景に埋め込まれた記憶そのもののように感じる。

特に樹木は、家のそばで何十年も変わらず在り続け、人生の背景そのものになっていく。

紅葉や新緑、雪の積もった枝、それらは単なる景観ではなく、「昔の家族」「過ごした季節」「帰れない時間」を呼び起こすトリガーとなり得るわけである。

だからこそ、人は木を伐る時、同時に、自分の中の“何か大切なもの”が失われるような喪失感も一緒に感じ、そして、「木がかわいそう」と言うのかもしれない。